カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年1月 (3)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (13)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (6)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (4)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (7)

- 2020年12月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (6)

- 2019年11月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (6)

- 2019年4月 (1)

- 2019年2月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年2月 (3)

- 2018年1月 (5)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (1)

最近のエントリー

ブログ 8ページ目

聖霊中学合格!!

おめでとうございます!!

(おおぞら学習塾)

2018年2月 6日 12:49

椙山中学合格!!

おめでとうございます!

(おおぞら学習塾)

2018年1月30日 17:12

春日丘中学合格!!

おめでとうございます!

(おおぞら学習塾)

2018年1月30日 17:10

愛知中学合格!!

おめでとうございます!!

(おおぞら学習塾)

2018年1月24日 17:50

金城学院中学合格!!

おめでとうございます!!

(おおぞら学習塾)

2018年1月24日 17:47

同志社中学合格!!

おめでとうございます!

(おおぞら学習塾)

2018年1月17日 20:40

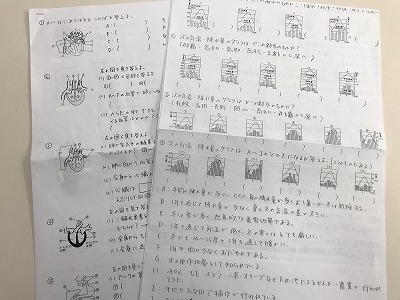

おおぞら式単語帳暗記法(後編)

この単語帳ですが、実は全部手作りなんです。

市販されている中学受験用の単語帳も存在し、もちろんそちらを使えば楽なのですが、あえて手作りなのです。

この手作り単語帳、ただ単に問題をテキストから写しているのではありません。

長年、入試問題を見ることによって培われた経験をもとに、出題傾向の高い問題のみ抜粋しているのです。

世界で一つ、おおぞら学習塾にしかないオリジナル単語帳です。

こういった問題を定期的に繰り返し解くことにより、問題に慣れて次第に定着していきます。

少人数の塾なので、どの生徒がどの単語帳をいつ暗記したか、リストにして絶えずチェックし、

次はどの単語帳の暗記に入るのか、または復習に入るのか、生徒一人一人に個別にアドバイスしています。

(おおぞら学習塾)

2017年10月24日 17:48

おおぞら式単語帳暗記法(前編)

10月に入り、小6受験科は過去問演習に励みながら、弱点や苦手を暗記や演習で補っています。

この時期、まとめのプリントを使います。

しかし、そのままプリントを渡して、暗記するように指示すると、

6年生ともなると上から順にというか、( )の中だけを感覚だけで覚えてしまいます。

すると、そのプリントをテストすれば満点を取れても、いざ実戦となり別の問われ方をされると、

同じことをきかれているにもかかわらず、答えることができない時があります。

ですから、おおぞら学習塾では、プリント以外にも単語帳を使って暗記を行います。

単語帳ですから、シャッフルすると順番が変わりますので、上から順番に答えだけ丸暗記することを防げます。

また、単語帳をもとに口頭で質問をして、手早く確認することもできます。

もちろん、普段は単語帳でも答えは実際にノートに書いて覚えています。

おおぞら学習塾では、「眺め暗記」推奨していません。

…ところで、塾で使用する単語帳、実は秘密があるんです。

後編に続く

(おおぞら学習塾)

2017年10月12日 20:35

溶解度、そのまま解くか、まとめて解くか

今日は理科の水溶液の話です。

水溶液の分野の中でもよく出題されるのが、溶解度の計算です。

例えば最近では東海中学の2015年度の入試に、ミョウバンの溶解度についての計算問題が出題されています。

抜粋しますと、

ミョウバンの結晶は50mLの水に60℃で28.7g、20℃では5.7g溶ける。

60℃の水200 mLにミョウバンを溶けるだけ溶かし、20℃まで温度を下げると、何gのミョウバンの結晶が出てくるか。

といった感じの問題です。

解き方は2通りあります。

1つ目はそのまま水50 mLあたりに溶ける最大量を、200mLあたりにそれぞれ換算し直します。

具体的には200÷50=4 より、4倍です。

28.7×4=114.8 より、60℃の水200 mLには114.8g溶けます。

5.7×4=22.8 20℃の水200 mLには22.8g溶けます。

あとは、水温を下げることで溶けきれなくて出てきてしまった分のミョウバンの質量を求めます。

114.8-22.8=92 よって答えは92gです。

解法的には考えやすいのですが、4をかけるという計算が2回出てきます。

2つ目は、この4かけるという計算を最後に行うという解法です。

先に水温を下げることで溶けきれなくて出てきてしまった分のミョウバンの質量を求めてしまいます。

28.7-5.7=23 より、水が50mLならば23gが溶けきれなくなってでてくるミョウバンの質量です。

しかし、問われているのは水200mLについてなので、

200÷50=4 より、4倍に換算しなければなりません。

23×4=92 よって答えは92gです。

どちらの解法も答えは同じです。

計算が得意な人であれば、時間はそんなに変わらないかもしれません。

しかし、2つ目の解法の方が、計算の量が少ないので計算ミスも少なくなります。

しかも、東海中学の入試問題となると、他に難解な問題もありますので、簡単な問題はなるべく早く解いて、

制限時間を難問に当てたいものです。

…もうお分かりですね。

この問題は、2つ目の解法に気付いた人は、小数点の計算が少なく、より早く解けるようになっているのです。

上手く作られています。

より良い方法に気付いた人へのご褒美といったところでしょうか。

過去問演習では、試験時間を有意義に使えるように実践的な練習もしていきます。

(おおぞら学習塾)

2017年9月29日 21:47

塾長の夏休み 後編

ここからは登山道というよりは、崖をよじ登ったり、へつったり、

鎖場を慎重に下ったりで、

1:25000の地図上では10㎝ぐらいの距離(10㎝×25000=250000㎝=2.5㎞)ですが、

6時間半ぐらいかかります。

「1:25000の地図上で10㎝は実際の距離にすると何㎞でしょう」

は、中学入試の定番ですね。

昼を過ぎると稜線付近はガスに包まれ、寒いくらいでした。

確かに気温は100m上がるごとに0.6℃(湿潤空気の場合)下がりますから、

高山市が34℃でも、3000mのここは3000÷100=30 34-0.6×30=16℃となり

寒いはずです。あちらこちらに真夏でも雪が残っていました。

「地上が34℃のとき、3000mの山頂の気温は?」

滝中学で出題されそうです。

奥穂高岳(標高3190m、日本第3位)に着くころには小雨混じりの天気になってしまったので、

そのまま急いで穂高岳山荘まで下りました。

最終日は、下山のルートの選択に悩みました。

頂上付近が厚い雲に覆われていたので、涸沢経由で帰ることにしました。

今年は雪が多かったせいで涸沢のキャンプ場周辺も雪がたくさん残っていました。

この雪がやがて梓川に、そして犀川になり長野盆地で千曲川と合流して日本最長の川、信濃川になります。

「犀川と関東地方から流れてきた( )川は( )盆地で合流し、( )川に名称を変えて( )平野に流れ込む」

なんて、いかにも東海中学や南山男子中学に出題されそうです。

東海中学を受験するうえで、

知っているけれど文章で説明できない、では命取りになります。

山小屋から下山口である上高地までは、距離にして約22km、

下るだけでも約7時間ぐらいかかりました。

年に一度の登山、来年も体力や気力が充実していれば、

また登りに来たいと思います。

(おおぞら学習塾)

2017年9月 8日 20:30